Moderne Lichtquellen Leuchtgläser als Lampe der Zukunft?

Ob in der Wohnzimmer-Deckenleuchte der Taschenlampe oder im Autoscheinwerfer: LEDs haben sich als energiesparsame und leistungsstarke Beleuchtung durchgesetzt. Am Fraunhofer Anwendungszentrum für Anorganische Leuchtstoffe entwickeln Forscher die Technik weiter. So sind mit fluoreszierenden Glaskeramiken bessere Beleuchtungskonzepte möglich.

Anbieter zum Thema

Soest – Die LED-Technik hat sich in den vergangenen 20 Jahren als Beleuchtungsalternative zur ausgedienten Glühbirne etabliert. Doch die Entwicklung ist noch längst nicht abgeschlossen. Steigende Ansprüche an die Farbgebung und Langlebigkeit der LEDs erfordern verbesserte Leuchten. Ein Lösungsansatz dafür sind neue Leuchtstoffe auf Basis lumineszierender Gläser, wie sie am Fraunhofer-Anwendungszentrum (AWZ) für Anorganische Leuchtstoffe in Soest erforscht werden.

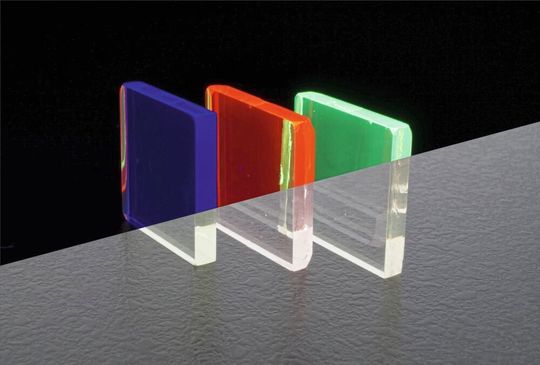

Die mit Metallionen der Seltenen Erden dotierten Gläser sollen die Lebensdauer von Weißlicht-LEDs erheblich erhöhen und einen langzeitstabilen Farbeindruck sicherstellen. Dabei zeichnen sich die glasbasierten Leuchtstoffe durch eine hohe chemische und thermische Stabilität aus. Unter Blaulichtanregung leuchten sie mit gleichmäßiger Abstrahlung in alle Raumrichtungen in einer kräftigen Farbe. Durch geeignete Auswahl und Kombination verschiedener Seltener Erden ist es möglich, ein breites Spektrum von Farben und Farbtemperaturen einzustellen. Zudem kann Glas in beliebige Formen gebracht werden, was eine Vielzahl an Designs zulässt.

Lichtverlust durch Wärme

Ein oft nicht beachteter Aspekt von LED-Leuchtstoffen, wie sie in jeder handelsüblichen Weißlicht-LED verwendet werden, ist die Wärmeentwicklung innerhalb des Leuchtstoffs selbst. Beim Lichtkonversionsprozess wird energiereiches blaues Licht der primären LED in den energieärmeren – grünen, gelben oder roten – Spektralbereich verschoben. Die sich daraus ergebende Energiedifferenz wird in Form von Wärme im Leuchtstoff abgegeben.

Bei der Konversion von blauem (450 nm) zu gelbem (570 nm) Licht beträgt die Wärmeleistung mehr als 20 Prozent der eingestrahlten Lichtleistung. Da für immer mehr Anwendungen hohe Anregungsleistungen zum Einsatz kommen, erwärmen sich die Leuchtstoffe zunehmend und ein „thermisches Quenching“ ist zu beobachten: Die Lumineszenzintensität des Leuchtstoffs sinkt, der Farbeindruck der LED ändert und verschiebt sich in Richtung des blauen, also kaltweißen Spektralbereichs.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1538500/1538534/original.jpg)

Neues LED-System

Einleuchtend: Noch sparsamere Straßenlaternen

Leuchtglas punktet mit Wärmeleitfähigkeit

Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffen zeigen die am Fraunhofer AWZ entwickelten Leuchtstoffe erst bei höheren Temperaturen ein derartiges Quenching, wie Dr. Peter Nolte sagt. „Wir können die Temperaturerhöhung der Leuchtstoffoberfläche mit einer Infrarotkamera sowohl orts- als auch zeitaufgelöst genauestens untersuchen. Aus der Wärmeleistungsdichte im Glas lässt sich anhand von Thermographieaufnahmen die im Glas freigesetzte Gesamtwärmeleistung berechnen“, erklärt der Leiter des Teams „Zuverlässigkeit von Leuchtstoffen“.

Falls es die Anwendung erfordert, können aus den lumineszierenden Gläsern durch eine thermische Nachbehandlung lumineszierende Glaskeramiken hergestellt werden. Deren Temperaturleitfähigkeit liegt oberhalb der des konventionellen gelben Leuchtstoffs (Ce:YAG) aus Weißlicht-LEDs.

* M. Kraft, Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS, 06120 Halle

(ID:46190964)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b9/3c/b93ceaf6ebb7bc729934a35fe046feef/0129086253v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/73/3973a30267ce80b54467d995da8ebbf6/0129058031v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/d3/34d3b6a2d5be70f0fad748b252b889ff/0128811585v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d0/4f/d04f35fcc7a66f397a16f2b4d3e08c0e/0127939638v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/0c/8e0c352eb77a74164d8d4b218f08ada7/0129146123v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ac/89/ac89773356220d569e87aa023f6e5dc0/0129087384v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/b4/c2b4d4ccd4e0b5dbc1074c126edd192c/0128999447v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/21/ce/21cef54be0db51e018f39091ebf757a9/0128967262v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/a7/ffa76f2f7707c696746e57a0b21800fc/0129222364v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/86/ef862ed6c296928af37c4ac4eaabddf5/0129189943v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/be/27/be27a56fd04b9f42897cb606a697dd40/0129180922v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2f/12/2f1265a0fc912a755aeb680a20135312/0129271296v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/64/7b/647b55a24bd9b94a8556dd6d953259c2/0129005682v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/4b/9a4b3ab5606e983d808d00fe20767020/0128954080v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e5/45/e5450d20f721c7ff252e9f9079be85b1/0128920134v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/48/49/48493845b48c1da62425f44e15e29c87/0129231521v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/17/2e1795b6750cc3eaad6ba81c0bc79d16/0100811496v7.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/125600/125653/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/dd/60ddc39947ebf/brand-logo-registered.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5e/32/5e32fc50e1029/socorex.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/38/c33861d57c730679ff263351abfb68e2/0123528321v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ed/0d/ed0d186bc89856cc4ba4fa879a0d2ea7/0127495596v2.jpeg)