Antibiotikaresistenzen mathematisch betrachtet Resistenzentwicklung: Eine Frage der bakteriellen Fitness

Wachsende Antibiotikaresistenz pathogener Keime ist eine ernst zu nehmende Gefahr. Doch wie entwickeln sich solche Resistenzen überhaupt? Kölner Forscher sind dieser Frage nun mithilfe mathematischer Modelle nachgegangen.

Anbieter zum Thema

LP: Immer mehr Bakterien werden gegen Antibiotika resistent. Wie schaffen sie das? Und bringt das auch Nachteile mit sich?

Prof. Dr. Joachim Krug: Die Entstehung von resistenten Bakterienstämmen ist ein Beispiel der Darwin’schen Evolution. Einige der zufälligen Genmutationen, die in großen Bakterienpopulationen vorhanden sind und immer wieder neu entstehen, ermöglichen es den Trägern der Mutation, sich in Gegenwart des Antibiotikums weiter zu teilen und fortzupflanzen. Sie verdrängen damit die anderen Bakterien und es entsteht ein neuer, resistenter Stamm. Die Anpassung an das Antibiotikum bedeutet aber meist auch, dass die mutierten Bakterien sich in Abwesenheit des Medikaments langsamer teilen als der ursprüngliche („suszeptible“) Stamm. Man spricht dann von evolutionären Zielkonflikten (trade-offs): Es ist sehr schwierig, Organismen an mehrere verschiedene Umgebungen optimal anzupassen.

Dr. Suman Gaurab Das: Man hat lange vermutet, dass Resistenzen nur bei hohen Antibiotikakonzentrationen entstehen, bei denen der suszeptible Stamm effektiv abgetötet wird. Die evolutionäre Sichtweise zeigt aber, dass ein Mutant sich auch dann gegenüber dem suszeptiblen Stamm durchsetzen kann, wenn beide Stämme wachsen, aber die mutierten Bakterien sich etwas schneller teilen. Für die Praxis bedeutet das, dass sich resistente Stämme schon bei sehr niedrigen Antibiotikakonzentrationen entwickeln können, wie sie z.B. im Abwasser von landwirtschaftlichen Betrieben auftreten.

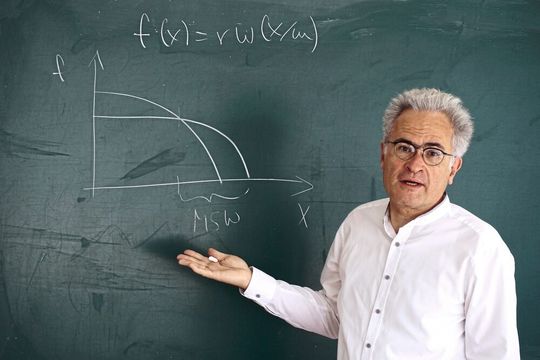

LP: Sie haben die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen nun mit einem mathematischen Modell beschrieben ...

Dr. S. G. Das: Eine wichtige Grundlage für unser Modell waren Messungen der Wachstumsrate von verschiedenen resistenten Stämmen des Bakteriums Escherichia coli als Funktion der Konzentration des Antibiotikums Ciprofloxacin, die von unseren Kollegen Dr. Susana Direito, Dr. Bartlomiej Waclaw und Prof. Rosalind Allen an der Universität Edinburgh durchgeführt wurden. Die Stämme unterschieden sich stark in ihrer Toleranz des Antibiotikums, wie auch in der Reduktion der Wachstumsrate in Abwesenheit des Medikaments. Trotzdem war der Verlauf der Konzentrationsabhängigkeit in allen Fällen gleich. Zudem ließ sich das Wachstumsverhalten von Mutanten mit mehreren Resistenzmutationen nach einfachen Regeln aus dem Verhalten der Einzelmutanten ableiten. Auf der Grundlage dieser experimentellen Beobachtungen entwickelten wir ein mathematisches Modell, das es uns erlaubt, für beliebige Wirkstoffkonzentrationen die Rangordnung der Wachstumsraten für eine große Zahl von Mutanten zu berechnen. Damit können wir vorhersagen, welcher Stamm sich im evolutionären Wettbewerb durchsetzen wird.

Prof. Dr. J. Krug: Auch wenn das Modell auf dem spezifischen Datensatz der Kollegen aus Edinburgh basiert, vermuten wir, dass sich die mathematische Struktur auf viele andere Bakterien und Wirkstoffe verallgemeinern lässt. Dies wird in weiteren experimentellen Untersuchungen zu überprüfen sein.

LP: Was lässt sich daraus ableiten – auch für die klinische Praxis?

Prof. Dr. J. Krug: Bakterienstämme hoher Resistenz entwickeln sich meistens in mehreren Schritten, in denen jeweils eine Mutation zufällig auftritt und sich aufgrund ihres evolutionären Vorteils in der Population ausbreitet. Man spricht deshalb davon, dass die Population einen Pfad in einer genetischen Landschaft durchläuft. Getrieben wird dieser Prozess durch das Darwin’sche Prinzip der natürlichen Auslese, das Bakterien mit hoher Wachstumsrate bevorzugt. Die Wachstumsrate spielt hier die Rolle der biologischen Fitness, und kann als Geländehöhe der Fitnesslandschaft visualisiert werden. Wie ein Bergwanderer versucht die Bakterienpopulation, einen Gipfel möglichst hoher Fitness zu erklimmen. Sie bewegt sich dabei allerdings insofern im Nebel, als der Prozess der evolutionären Auslese nur auf die Fitnessunterschiede zu den nächsten zugänglichen Mutanten reagiert und für weiter entfernte Gipfel blind ist. Es ist deshalb überhaupt nicht klar, ob eine hochgradig resistente, mögliche Genkombination von der Population überhaupt entdeckt wird, oder ob diese nicht stattdessen auf einem suboptimalen Gipfel niedriger Resistenz hängenbleibt.

Dr. S. G. Das: Wegen der bereits angesprochenen evolutionären Zielkonflikte hatten wir eigentlich erwartet, dass die von unserem Modell vorhergesagten Fitnesslandschaften stark zerklüftet sein sollten, und es deshalb sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Population die bei einer vorgegebenen Konzentration mögliche maximale Wachstumsrate auch erreicht. Die mathematische Analyse zeigt aber, dass die modellierten Landschaften eine ungewöhnliche und bisher in der Literatur nicht beschriebene Kombination von Merkmalen aufweisen. Sie sind zwar stark zerklüftet und haben viele suboptimale Gipfel, insbesondere bei Konzentrationen, bei denen viele verschiedene Mutantenstämme vergleichbarer Fitness existieren. Trotzdem sind auch die höchsten Gipfel bei jeder Konzentration zugänglich, und zwar über eine Vielzahl von evolutionären Pfaden.

Prof. Dr. J. Krug: Für die klinische Praxis ist das zunächst eine schlechte Nachricht, denn es bedeutet, dass die Entwicklung von hochresistenten Stämmen durch den Zielkonflikt zwischen Resistenz und Wachstumsrate in viel geringerem Maße behindert wird als angenommen. Andererseits ermöglicht unser Modell erstmals, die Evolution von Antibiotikaresistenzen bei verschiedenen Konzentrationen systematisch zu untersuchen. Man könnte damit z.B. Behandlungsprotokolle in Bezug auf den Effekt des zeitlichen Konzentrationsverlaufs auf die Resistenzentwicklung vergleichen. Solchen Fragen gehen wir derzeit nach.

(ID:46700556)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b9/3c/b93ceaf6ebb7bc729934a35fe046feef/0129086253v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/73/3973a30267ce80b54467d995da8ebbf6/0129058031v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/d3/34d3b6a2d5be70f0fad748b252b889ff/0128811585v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d0/4f/d04f35fcc7a66f397a16f2b4d3e08c0e/0127939638v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/0c/8e0c352eb77a74164d8d4b218f08ada7/0129146123v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ac/89/ac89773356220d569e87aa023f6e5dc0/0129087384v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/b4/c2b4d4ccd4e0b5dbc1074c126edd192c/0128999447v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/21/ce/21cef54be0db51e018f39091ebf757a9/0128967262v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/86/ef862ed6c296928af37c4ac4eaabddf5/0129189943v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/be/27/be27a56fd04b9f42897cb606a697dd40/0129180922v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/9b/d79b4f2eef1549e686dc4a0e023bf95b/0129151853v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/64/7b/647b55a24bd9b94a8556dd6d953259c2/0129005682v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/4b/9a4b3ab5606e983d808d00fe20767020/0128954080v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e5/45/e5450d20f721c7ff252e9f9079be85b1/0128920134v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cf/b0/cfb0e7efb9b6e5672ff50b43a07d179e/0128888473v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/eb/6a/eb6a6c19a247d342b0b333509a4eda11/pxl-20250616-161225541-mp-4032x2266v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/17/2e1795b6750cc3eaad6ba81c0bc79d16/0100811496v7.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/69/67/696769fab6999/kern-logo2023-blau-4c-or.png)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/40400/40477/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/86900/86921/65.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4f/b7/4fb7ab32f7d331660f90f6c3de934c1a/0123678672v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/86/ef862ed6c296928af37c4ac4eaabddf5/0129189943v1.jpeg)