Mit Massenspektrometrie Speisereste untersuchen Was unsere Vorfahren gegessen haben

Die Untersuchung archäologischer Ausgrabungen sind mittlerweile interdisziplinäre Forschungsprojekte geworden. So gelingt es z.B. mit der Massenspektrometrie verbrannte Speisereste auf einer Keramikschale zu analysieren. Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik konnten so über 300 Proteine identifizieren und dabei auch antike von heutigen Proteinen unterscheiden. Lesen Sie im Beitrag, welches Fischgericht unsere Vorfahren vor 6000 Jahren gegessen haben.

Anbieter zum Thema

Dresden – Nahrungsmittelkrusten sind verbrannte Speisereste auf archäologischen Keramikgefäßen. Sie sind sehr schwer zu analysieren, da alte Proteine durch den Kochvorgang und durch die natürliche Alterung weitgehend abgebaut und mit Verunreinigungen aus der Umwelt, wie zum Beispiel Bodenbakterien oder Pflanzen, vermischt werden.

Überreste alter Lebensmittel helfen, viele Aspekte des Lebens der europäischen Vorgeschichte zu verstehen, wie zum Beispiel den komplexen Wandlungsprozess der Jäger und Sammler zu einer sesshaften Gesellschaft, Ernährungs- und Kochpraktiken, die Rolle von natürlichen Rohstoffen in der Wirtschaft oder die Domestikation von Tieren und Pflanzen.

Untersuchung der Speisereste mittels Massenspektrometrie

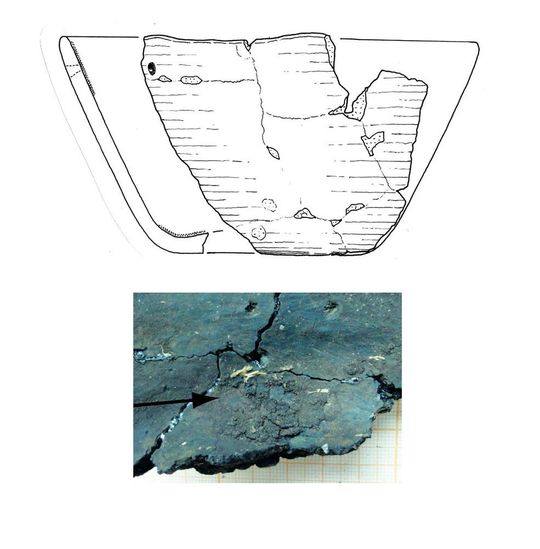

1979 hatten Archäologen Fragmente von 6000 Jahre alten Tongefäßen am Standort Friesack 4, einer archäologischen Stätte bei Berlin in Deutschland, entdeckt. Dieser Fundort ist für die hervorragende Erhaltung zahlreicher Fundstücke überwiegend aus der Mittelsteinzeit bekannt. Die Nahrungsmittelspuren konnten damals jedoch noch nicht analysiert werden. So mussten die Keramikgefäße bis 2013 warten, denn inzwischen gibt es leistungsstarke Technologien zur Proteinanalyse. Die Wissenschaftler des Massenspektrometrie-Bereiches am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik sollten nun die Essensreste auf einer kleinen Tonschale aus dem Fund analysieren.

Zunächst wollten die Wissenschaftler den Inhalt der Keramikgefäße identifizieren. Gleichzeitig galt es die Herkunft und Verarbeitung alter Lebensmittel zu ermitteln. „Wir mussten uns mit der Frage auseinandersetzen, wie Lebensmittelproteine in verkohlten Ablagerungen auf archäologischen Scherben überleben können und wie wir die ursprünglichen Proteine von modernen Verunreinigungen wie menschlicher Haut, Speichel oder Pflanzen, die einst auf dem Ausgrabungsfeld angebaut wurden, unterscheiden können“, erklärt Anna Shevchenko vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik.

Neue Analysemethode

Durch den quantitativen Nachweis altersspezifischer chemischer Veränderungen konnten die Wissenschaftler nicht nur zeitgenössische Schadstoffe ausschließen. Sie entwickelten auch eine völlig neue Analysemethode für Proteine, mit der sie die wesentlichen Bestandteile der Lebensmittelrückstände identifizieren konnten.

Mit dieser neu entwickelten Proteomik-Analyse für Nahrungsmittelkrusten identifizierten die Wissenschaftler etwa 300 Proteine in der 6000 Jahre alten Keramikschale. Dabei haben sie Proteine von Fischen entdeckt, die zum Gemeinen Karpfen und speziell zu dessen Laich (Rogen) passen. Es gibt keine Hinweise auf Gärungsprozesse. Der Fisch wurde also höchstwahrscheinlich mit Hitze verarbeitet.

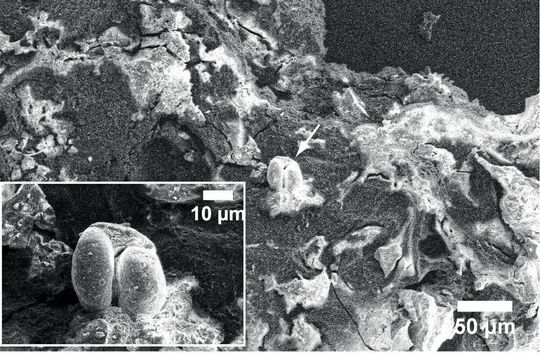

Deckel aus Blättern

Größe und Form der Schale, eine verkohlte Kruste und die Identifizierung eines bestimmten Fischproteins deuten darauf hin, dass die vorzeitlichen Köche Karpfenrogen in einer kleinen Menge Wasser oder Fischbrühe gekocht haben. Elektronenmikroskopischen Bildern zufolge war der Topf wahrscheinlich mit Blättern bedeckt. Bei der Analyse anderer Topfscherben aus der Umgebung konnten die Wissenschaftler auch Kollagen-Protein von Schweinen nachweisen. Offenbar haben die Menschen darin Schweinefleisch mit Knochen, Sehnen oder Haut gekocht. Dies passt gut zu weiteren Funden aus der Fundstätte Friesack 4 wie zum Beispiel Wildschweinknochen und lässt vermuten, dass der Ort als Jagdstation gedient hat.

„Dass die Untersuchungen mit der neuen Methode so erfolgreich am Beispiel über 6000 Jahre alter Keramik von der Fundstelle bei Friesack durchgeführt werden konnten, dürfte ein Meilenstein in der Annäherung an die Lebensgewohnheiten unserer Jäger- und Sammler-Vorfahren sein“, erklärt Günter Wetzel, ehemaliger Archäologe des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums und Co-Autor der Studie. „Gleichzeitig mahnt sie den Ausgräber, noch sorgfältiger mit den Funden bereits ab der Auffindung auf der Ausgrabung umzugehen, um derartige Untersuchungen später überhaupt zu ermöglichen. Hier kam der Naturwissenschaftlerin zugute, dass der Ausgräber und ehemalige Direktor des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Bernhard Gramsch, die Keramik nach der Auffindung nicht waschen ließ.“

„Diese Studie bietet Archäologen und Anthropologen neue analytische Instrumente zur Untersuchung von Ernährungsgewohnheiten in prähistorischen Gesellschaften. Außerdem verbessert das neue Analyseverfahren unsere Fähigkeit, Proteome aus Umweltproben von Organismen mit unbekannten Genomen zu analysieren. Die Methode eröffnet auch neue Perspektiven für Studien an unkonventionellen biologischen Proben, bei denen Proteine in mineralischen Materialien wie Zähnen oder Knochen oder Muscheln eingeschlossen sind“, Anna Shevchenko.

Originalpublikation: Anna Shevchenko, Andrea Schuhmann, Henrik Thomas, Günter Wetzel; Fine Endmesolithic fish caviar meal discovered by proteomics in foodcrusts from archaeological site Friesack 4 (Brandenburg, Germany); PLOS ONE; 28 November, 2018

(ID:45635346)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/4f/b64f59e2d978493f7b53d735b7556578/0129384230v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b9/3c/b93ceaf6ebb7bc729934a35fe046feef/0129086253v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/73/3973a30267ce80b54467d995da8ebbf6/0129058031v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/d3/34d3b6a2d5be70f0fad748b252b889ff/0128811585v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f2/3e/f23e822277e907f2f56360ab3247cbe0/0129330424v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/0c/8e0c352eb77a74164d8d4b218f08ada7/0129146123v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ac/89/ac89773356220d569e87aa023f6e5dc0/0129087384v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c2/b4/c2b4d4ccd4e0b5dbc1074c126edd192c/0128999447v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/e2/0de2ad009e7d7da55cddbe296a647495/0129265791v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/a7/ffa76f2f7707c696746e57a0b21800fc/0129222364v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/86/ef862ed6c296928af37c4ac4eaabddf5/0129189943v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/5e/ff5ef2b59ba2906e7fb065bc3db6e66c/0129246902v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2f/12/2f1265a0fc912a755aeb680a20135312/0129271296v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/64/7b/647b55a24bd9b94a8556dd6d953259c2/0129005682v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/4b/9a4b3ab5606e983d808d00fe20767020/0128954080v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/17/2e1795b6750cc3eaad6ba81c0bc79d16/0100811496v7.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/27600/27667/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/15200/15260/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/8800/8870/65.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fd/d9/fdd930ea4adaf45aacbb576d6da44050/0123973120v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bd/89/bd8966c06728c0a6e0df4b57058a766e/0128694775v1.jpeg)