Klimawandel in der Erdgeschichte Katzengold als Klimaregler

Das Erdklima folgt viele Jahrtausende langen Zyklen. Eiszeiten und Warmzeiten wechseln sich dabei regelmäßig ab. Doch vor einer Million Jahre gab es einen Wechsel im Zyklus. Wieso das Mineral Pyrit – auch Katzengold genannt – dabei eine Rolle spielen könnte, zeigen nun Forscher der Universität Bremen.

Anbieter zum Thema

Bremen – Eiszeitzyklen prägten die vergangenen 2,6 Millionen Jahre der Erdgeschichte. Fest steht, dass Veränderungen der Konzentration von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre maßgeblich für diese natürlichen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten verantwortlich waren. Wodurch jedoch der Kohlendioxidanstieg ausgelöst wurde, der die Übergänge von Kalt- zu Warmzeiten prägte, war bisher nicht zufriedenstellend verstanden. Dr. Martin Kölling Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum) der Universität Bremen hat nun zusammen mit seinem Team ein neues Modell entwickelt, in dem der Verwitterung des schwefelhaltigen Minerals Pyrit eine Schlüsselrolle zukommt.

Wie Katzengold Kohlenstoffdioxid erzeugt

„Katzengold“ lautet der umgangssprachliche Name für Pyrit, denn das häufig auftretende Mineral bildet als Kristall goldene Würfel. Mit dem glänzenden Edelmetall Gold hat es jedoch nichts zu tun, in Ablagerungen am Ozeanboden sorgt es fein verteilt sogar für eine schwarze Färbung.

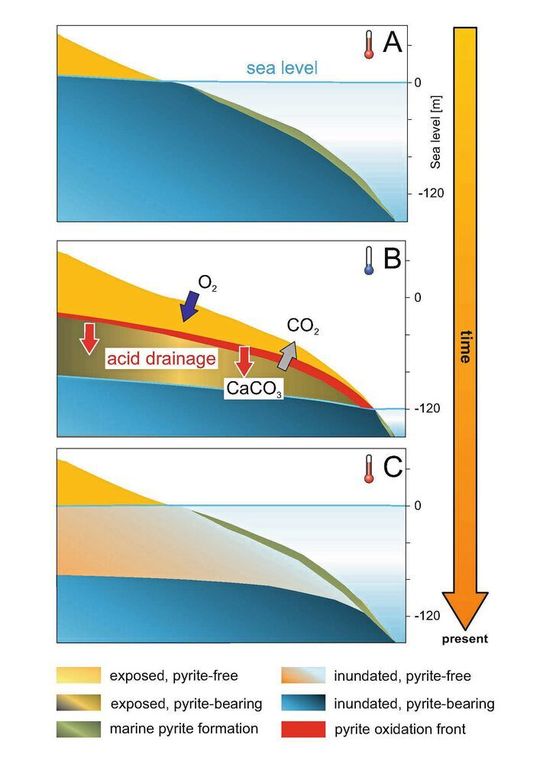

Bei Kontakt mit Luft verwittert Pyrit. Dabei entsteht Säure, die wiederum Kalk auflöst und dabei das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) in die Atmosphäre freisetzt. Kölling hat die Folgen der Pyritverwitterung im Zusammenhang mit Meeresspiegeländerungen untersucht, die mit Eiszeitzyklen einhergehen. Seine Berechnungen basieren auf der Idee, dass in Eiszeiten der Meeresspiegel über einhundert Meter tiefer war als heute, wodurch weltweit mehr als 20 Millionen Quadratkilometer Schelf trocken lagen. Dort konnte dann Pyrit im großen Maßstab verwittern und dabei CO2 in die Atmosphäre freisetzen.

Steuerte Pyrit den Klimazyklus?

Verglichen mit dem heutigen, durch Menschen verursachten CO2-Ausstoß war dies eine kleine, aber bedeutende Menge, die in der gleichen Größenordnung wie der CO2-Ausstoß von Vulkanen liegt. „Global handelt es sich dabei um eine für das Klimasystem wirksame Menge“, sagt Kölling. Vor allem sei der CO2-Ausstoß systematisch vor dem Ende von Eiszeiten erfolgt. „Wir vermuten aufgrund unserer Berechnungen, dass dieser Prozess dabei geholfen hat, die Eiszeiten zu beenden“, ergänzt der Forscher. Die Pyritverwitterung könnte ein bislang unbeachteter Prozess sein, der über den Treibhauseffekt indirekt das Schmelzen der Gletscher und damit den Meeresspiegelanstieg sowie das Eiszeitende steuerte.

Wie Meeresspiegel und CO2-Gehalt schwanken

Für das Modell hat Kölling in Eisbohrkernen nachgewiesene CO2-Gehalte sowie den Meeresspiegel der vergangenen 800.000 Jahre analysiert und miteinander verglichen. Sein Ergebnis: Nimmt man die ganz niedrigen Meeresspiegelstände in den Kaltzeiten aus, verlaufen Meeresspiegel und Kohlenstoffdioxid in erstaunlich parallelen Kurven: Steigt der Meeresspiegel um einen Meter, erhöht sich auch der CO2-Gehalt um 0,001 Promille. In den vergangenen 800.000 Jahren war der Meeresspiegel so zu einem Großteil an den Kohlendioxidgehalt gekoppelt.

Steigt der Meeresspiegel nach einer Eiszeit an, wird der Kontinentalschelf nach und nach wieder mit Wasser bedeckt – und es kann sich in den oberen Metern des Sediments, durch den Zerfall organischer Substanz, neuer Pyrit bilden. Allerdings reicht meist die Dauer der Warmzeiten nicht aus, um den ursprünglichen Pyritgehalt im Schelf wieder aufzufüllen. Aus diesem Grund ist die so genannte Pyritverwitterungsfront mit jeder Vereisung weiter nach unten gewandert, also die Schicht im Kontinentalschelf, an der in Eiszeiten in der Tiefe Pyrit oxidiert (vgl. Grafik). Damit verlagert sich der Meeresspiegelstand, ab dem in großem Umfang Pyritverwitterung einsetzt, immer weiter nach unten. Aktuell liegt diese Front laut Kölling bei etwa 90 Meter unter dem heutigen Meeresspiegel.

Neue Erklärung für übersprungene Warmzeiten

Köllings Modell berechnet das Freisetzen von CO2 in Abhängigkeit vom Meeresspiegelstand für die vergangenen drei Millionen Jahre. Dabei bietet es auch eine Erklärung für die länger werdenden Zyklen, in denen sich Kalt- und Warmzeiten abwechseln. Bereits seit den siebziger Jahren rätseln Wissenschaftler, was dazu geführt hat, dass sich vor etwa einer Million Jahren die Länge der Eiszeitzyklen von etwa 41.000 Jahren auf 80.000 bis 120.000 Jahre verlängert hat.

Bekannt ist, dass die Schiefe der Erdachse, die mit einer Periode von 41.000 Jahren schwankt, einen großen Einfluss auf das Erdklima hat. Bisher gab es keine schlüssige Theorie, warum in den zurückliegenden etwa eine Million Jahren nicht jeder Erdschiefe-Zyklus auch eine Rückkehr zu einer Warmzeit bewirkt hat. Deshalb gingen die meisten Forscher davon aus, dass ein astronomischer Zyklus mit einer Periode von circa 100.000 Jahren vor etwa einer Million Jahren an Bedeutung für das Erdklima gewonnen hat. Zyklen solcher Länge existieren, allerdings ist deren direkter Einfluss auf das Erdklima eher gering und es gab vor einer Million Jahren keine grundsätzliche Änderung der astronomischen Bedingungen.

Eine neue Erklärung liefert nun Köllings Modell: Vor rund einer Million Jahren war die Pyritverwitterungsfront weltweit in den Schelfen soweit nach unten gewandert, dass die Meeresspiegeländerung innerhalb eines Erdschiefe-Zyklus nicht mehr ausreichte, um tiefen Pyrit im Schelf freizulegen. Es wurde also kein Kohlenstoffdioxid durch Pyritverwitterung freigesetzt. Die Atmosphäre erwärmte sich nicht ausreichend und – ohne echte Warmzeit – wurde ein zweiter Erdschiefe-Zyklus durchlaufen. Erst dann sank der Meeresspiegel wieder soweit ab, dass der Prozess der Pyritverwitterung einsetzen konnte und dabei half, eine richtige Warmzeit einzuläuten.

Originalpublikation: Martin Kölling, Ilham Bouimetarhan, Marshall E. Bowles, Thomas Felis, Tobias Goldhammer, Kai-Uwe Hinrichs, Michael Schulz, Matthias Zabel: Consistent CO2 release by pyrite oxidation on continental shelves prior to glacial terminations, Nature Geoscience 2019; DOI: 10.1038/s41561-019-0465-9 (Artikel frei zum lesen)

* J. Nitsch, Marum - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, 28359 Bremen

(ID:46183694)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1f/a7/1fa7b585484a62754bf3aea1b63f1e64/0128974419v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/ff/f3ff704238770849c8ea6501e1875c84/0129639452v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9b/40/9b40774989f7f3780c1f19732c86e41f/0129456357v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/5a/bb5a8741488b266eef6d7db57b04edec/0129464653v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d6/a7/d6a793a55f871890d809605bfca2bf13/0128913698v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f2/3e/f23e822277e907f2f56360ab3247cbe0/0129330424v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8e/0c/8e0c352eb77a74164d8d4b218f08ada7/0129146123v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ac/89/ac89773356220d569e87aa023f6e5dc0/0129087384v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/7b/7b7b5a9f1fb266e844e438ef548716f6/0129145555v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/75/5f751b8096bc1c6e60d7f8cc51cc6a51/0128963060v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cf/12/cf12c9cb9f9cbb200c85faab6ca37589/0129611307v2.jpeg)

![Abb. 1: Mehr als 150 Milliarden Mikroplastikpartikel gelangen jedes Jahr allein aus einer mittelgroßen kommunalen Kläranlage in unsere Gewässer [1]. (Symbolbild) (Bild: © Thirawat - stock.adobe.com) Abb. 1: Mehr als 150 Milliarden Mikroplastikpartikel gelangen jedes Jahr allein aus einer mittelgroßen kommunalen Kläranlage in unsere Gewässer [1]. (Symbolbild) (Bild: © Thirawat - stock.adobe.com)](https://cdn1.vogel.de/Ig0DZk804N0u6g0JY0IDnFhcGWs=/288x162/smart/filters:format(jpg):quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e9/bf/e9bf6aa58a1c17d9381091925a75d7bc/0128824528v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/5e/ff5ef2b59ba2906e7fb065bc3db6e66c/0129246902v2.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/86900/86921/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/15200/15260/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/63/9c/639c7cce17c0a/pce-instruments-logo-300dpi.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6b/81/6b81aecfd20639182880a0f739fa8d3c/0125559904v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f3/ae/f3aea9bdeabd5893ab076a61b0b3da6b/0124119952v2.jpeg)